工学部・建築都市デザインレビューを開催

来場者とパビリオンの組み立てを実施

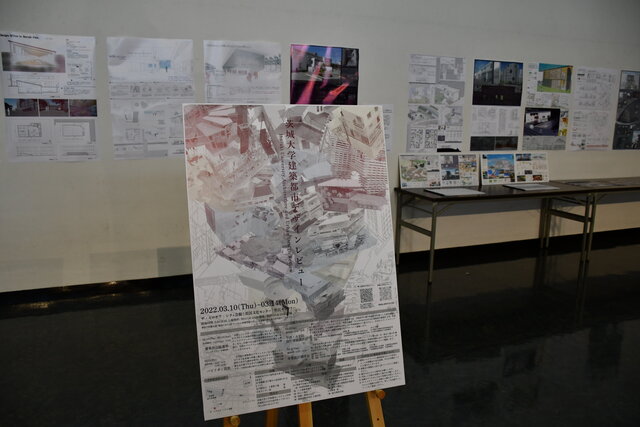

3月10日から14日にかけ、水戸市のザ・ヒロサワ・シティ会館にて「茨城大学建築都市デザインレビュー」が開催されました。このイベントは、本学工学部都市システム工学科及び大学院都市システム工学専攻の建築デザインプログラムの成果を学外に公開する機会として、2018年から開催しているものです。学部4年間の集大成である卒業設計を中心とした学部・大学院の学生作品の展示を行い、各界の専門家を招いて展示物に対する講評をおこなうというもので、毎年3月に実施しています。

今年度は新たな試みとして、本学大学院建築都市デザインスタジオで製作したパビリオン(仮設の建築物のこと)を来場者と一緒に組み立てる企画を実施。このパビリオン製作にあたっては、理工学研究科都市システム工学領域の熊澤貴之教授が全体の指導をしました。組み立て作業は、実際にパビリオンを設計・制作した学生3名と、事前応募にて来場をした高校生の参加者2名で行いました。

今回組み立てるパビリオンは2種類。パーツはすべて茨城県産の八溝杉からできており、セルフビルド(自分自身で組み立てること)が可能であることが特徴です。設計から木材のパーツの制作まで全て学生が担当し、およそ2か月かけて作り上げました。

1つ目のパビリオンは、アーチ形のユニークな天井が特徴のドーム型のパビリオン。外の風景や空を見ながらリラックスした時間を過ごせるように、あえて天井は屋根で完全には覆わないデザインにしたとのこと。天井の部分となる木材のパーツは、それぞれ対角線上の決まった位置に配置する仕様となっているため、部品を差し込む位置を間違えないよう、お互い声を掛け合って確認しながら組み立てていきます。

今回初めてパビリオンの組み立てを体験する高校生たちは、工学部の学生とそれぞれペアを組んで作業を実施。サポートを受けながら、緊張した面持ちで慎重に作業に取り組んでいました。

2つ目のパビリオンは、玉ねぎのような形が特徴のかまくら型のパビリオン。かまくらに入った時のように、みんなで団らんができるような温もりのある空間というコンセプト。あえてこのようなユニークな形にした理由は、パビリオン内部に入って腰かけた際、八溝杉の特徴である美しい木目と曲げを視覚的に印象づけるためにとのこと。建物側面のパーツとして使用される木材は身長の倍ほどの長さがあり、運ぶのも一苦労。木材を傷つけないよう協力しながら慎重に運び、一つ一つ丁寧に固定してきます。

1時間半かけ、2つのパビリオンが完成。ザ・ヒロサワ・シティ会館前に突如現れたユニークなパビリオンに対し、道行く人も思わず足を止め興味深そうに覗きこむ姿も見られました。

早速完成したパビリオンの中に参加者たちが実際に入り、実際のパビリオン内部の居心地を体験。「囲まれている感じがして何だか落ち着く」、「中心に焚火を置いたら面白いかも!」など和気藹々とした雰囲気の中、参加者どうしで意見交換する様子が見られました。

パビリオンを設計した学生に、制作の中で苦労した点を尋ねると、「パーツの木材を曲げること」とのこと。今回使用した木材のパーツはすべて学生の手作業で加工。パーツを一度水に浸し、その後、型枠に沿ってアイロンで熱を加えながら少しずつ曲げていく工程に時間を要し、最も大変だったと明かしました。

また、今回会場でのパビリオンの組み立て展示に立ち会った本学理工学研究科都市システム工学領域の稲用隆一助教は、「今回のパビリオン製作は、身近にある素材で、なおかつ自分たちの手で組み立てられるものというコンセプトで取り組んだ。今回制作したこれらのパビリオンを今後より工夫させていくことで、災害時の際に簡単に設置できる仮設建屋としての役割も期待できる」と語りました。

(取材・構成:茨城大学広報室)