農薬開発に新アプローチ!―昆虫の糖輸送に着目した農・菊田真吾准教授の挑戦

「農薬」は近ごろ、無農薬や有機農業といった言葉の影で肩身の狭い存在になってしまった。市場に出ている農薬は人体や環境への影響を厳しくテストされているし(参考)、農薬を使っていない農作物はかえってカビなどが生えていて危険なこともあり得る。そんな中、新しい発想で「農薬」界にイノベーションをもたらしつつある研究者がいる。茨城大学農学部の菊田真吾准教授だ。

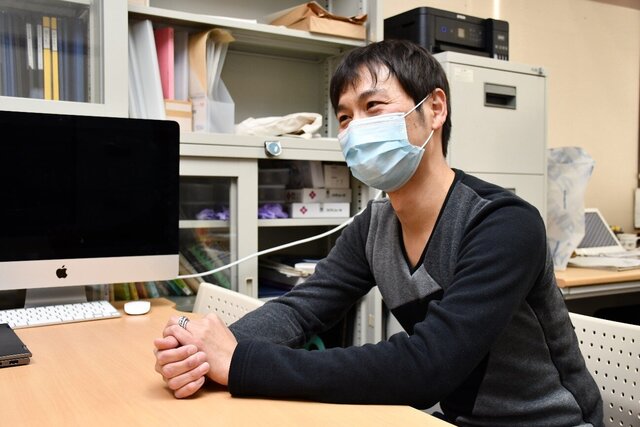

「もともと虫も好きではないですし、化学農薬のことを最初から研究していたわけでもないんですよ」

転勤族の家庭で育ち、人生で引っ越しを繰り返してきた人らしい、必要最低限のモノだけが配置されたミニマムな研究室で、菊田准教授は言った。テンポの良い語り口に朗らかさが溢れている。

学部時代は化学農薬ではなく、害虫の天敵となるような微生物を用いたり、虫が発生しにくい環境をつくったりする研究をしていた。そのうち化学農薬の研究もするようになったが、東京大学の大学院に入ってからは、昆虫の生理学、生化学的な研究にのめり込んでいく。

博士課程では、本所属は東大でありながらも、連携している農研機構(当時:農業生物資源研究所)の研究者から指導を受け、通う先も同機構になった。そこではイネの害虫の研究に取り組み、昆虫の体内における糖の輸送経路に興味をもつようになった。

昆虫は空を飛んだり跳ねたりするのに必要なエネルギーを、あの小さな体の中にどのようにして蓄えているのか。その鍵のひとつとなるのが「トレハロース」という糖だ。昆虫は体内に蓄積したトレハロースをブドウ糖などに変えて使う。だから昆虫の生体を知る上で糖の輸送経路をつかむことは重要なのだが、それは簡単なことではない。

タンパク質のようなある程度大きな分子であれば、それを試薬や抗体で目印をつけるなどして動きを可視化できるが、低分子の糖はそういうわけにはいかない。しかし、近年では、糖の分子自体は光らせられなくても、糖に結合させて光らせる物質をセンサーとして使う技術が出てきた。博士課程修了後、菊田准教授はアメリカのカーネギー研究所に留学し、その基本的な技術を習得した。......と、ここまでで既になかなかの紆余曲折。

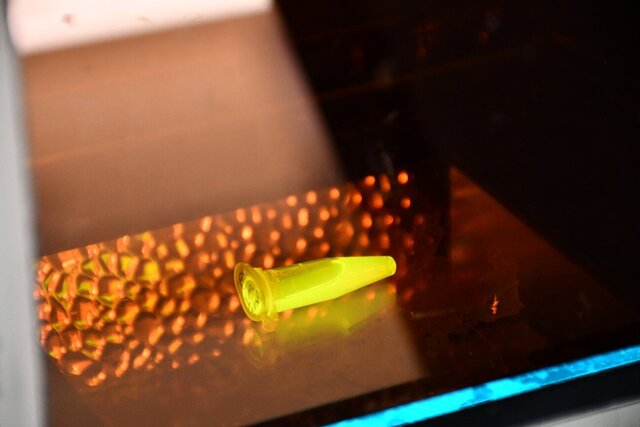

糖が溶けた水にセンサーとなる物質を加えるとこのように蛍光する

糖が溶けた水にセンサーとなる物質を加えるとこのように蛍光する

ところがこの昆虫の糖の輸送経路のイメージング技術、実は結構お金がかかる。しかもその割には、昆虫の生体研究としてのインパクトはそこまで高まらない。ただ、このイメージング技術自体は、低分子の物質であれば糖以外も扱うことができる。「昆虫の成長に関わるホルモンを捉えるセンサーを作れないだろうか」と思い立ち、やってみたらこれが成功した。次にそのホルモンの動きに関わる化合物を見つけ、昆虫に塗ってみたところ、その昆虫たちがバタバタと死んでいった(参考)。

「この技術は、新しい農薬の探索に応用できる」――恐らく世界でまだ誰も手を出していないこの視点に菊田准教授がたどり着いたのは、まさに複数の研究分野を歩んできた「紆余曲折」の賜物だ。菊田准教授は,農薬の授業を担当する研究者として2018年1月1日に茨城大学農学部に着任した。2021年にそのアイデアを総説にまとめた(参考)。

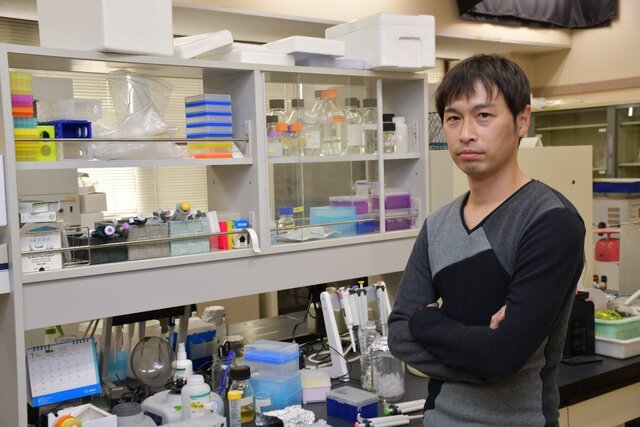

先述したように、昆虫の重要なエネルギー補給源となるのがトレハロースだ。だから、このトレハロースが昆虫の中でどのように作られ、運ばれ、ブドウ糖に分解されるかを丹念に調べ、その経路をブロックするような化合物を見つければ、効果的な農薬として使用できるはずだ、というのが菊田准教授のアイデアだが、ここで狙うのは、トレハロースの生産や分解に関わる酵素ではなく、それを輸送する「トランスポーター」と呼ばれるタンパク質だという。それはなぜか。

「酵素の場合、昆虫以外の生物でも似たものが多く、それに作用する化合物は害虫以外に対しても有害になってしまうんです。そうすると薬剤の標的としてはなかなか適さない。ところが、トランスポーターとなるタンパク質については昆虫以外の生物にはない、あるいは性質が異なるものだということがわかってきています」

ここに農薬開発のポイントが凝縮されている。農薬によって最も重要なことは、ターゲットとする特定の昆虫だけに効き、一方でそれ以外の生物には害がない、ということなのだ。そして菊田研究室で現在主要なターゲットとしているのが、アブラムシである。

「アブラムシは寒い時期にオスが少し産まれる以外は基本的にすべてメスでして、『単為生殖』というのですが、子どもは同じゲノムをもったクローンなんですよ。そうすると、単一の薬剤標的を示す農薬の場合、それに対する抵抗性を有するような遺伝子配列をもった個体が出てきて、それが残っちゃうと、そこからクローンが増えていくから、やがて農薬が効かなくなってしまうんですね。だから、別のアプローチが必要なんです」

したがって、研究室のミッションは、アブラムシの複数のトランスポーターに同時に作用して、なおかつ他の生物には深刻な影響を与えないような化合物を見つけることだ。

ところで、昆虫の重要な生体機構を捉えた上で、そこにピンポイントで作用する化合物を見つけ出し、それをもとに農薬を開発する――そんな、素人には至極当たり前に見えるこのアプローチは、世界の農薬開発業界においては、実は全然常識ではない。「そんなやり方で農薬を開発しているようなメーカーは少数でしょうし、そういうことを考えている研究者も片手で数えられるぐらいではないでしょうか」と菊田准教授。いったいどういうこと?

「多くの農薬メーカーの場合、ケミストと言われる人たちがまず化合物を作って、それを植物、昆虫、微生物に片っ端からかけて、効果のあったものを改善して農薬として開発する、というやり方をしています。ぶっかけ試験ですね。

一方、僕たちは順序が逆で、狙った昆虫の狙った場所からスタートして化合物を得るわけです。ところが既存の製品で勝負している農薬メーカーは、そういう新しい化合物をあまり必要としていないんですよね」

そう語る菊田准教授自身、ベンチャーに帯同していくつかのメーカーを回り、ヒアリングする中で、あまり手応えがないことを痛感したそうだ。

要は、①糖の輸送経路をイメージングし、把握する、②その輸送経路をブロックする化合物を見つける、③その化合物をもとに農薬を開発する、という3段階のプロセスのそれぞれのステップに橋渡しが必要なのだ。①と②の間をつないだのが、農薬と生体化学の両方を学んできた菊田准教授のオリジナリティだとすれば、②と③はどうつなぐことができるか。これぞまさに、大学発ベンチャーの「死の谷」といわれる問題だ。

もっとも、農薬開発のコスト解消と高い安全性の確保につながりそうな農薬開発のイノベーションということで、それなりに投資は集まりそうだが...。菊田准教授曰く、大きな壁となるのは、「薬剤」である故の「時間」の問題のようだ。

「開発した農薬が市場に出るまでどのぐらいかかるか知ってますか?だいたい十数年です。僕がやっている研究をもとにした農薬も、それぐらいかかると思います。だから資金の回収見込みが立たず、投資も集まりづらいんですよね。医薬品の場合だと、ベンチャーが開発した技術を大手メーカーが買い取るというシステムが確立していますが、農薬の世界ではそういうのはまだまだないですね」

とはいえ、菊田准教授の表情には悲壮感はない。

「今は教育に力を入れています。学部生の成果も論文として投稿する段階まできました。まあ、僕自身は、学生たちが好きにできるように、ただヘラヘラしているだけなんですけどね(笑)長い期間かかると思うと、学生への接し方もどこか余裕が出てくるというか。ビジネスの感覚からしたら怒られちゃうかも知れませんが...」

研究成果が市場に出るのに20年。そして、農薬開発の新常識も、紆余曲折のキャリアの末にたどり着いたもの。自らが信じる道を、回り道でも良いから進んでみるべし。菊田准教授のビジョンと底抜けの朗らかさは、その道を優しく照らしてくれている。

※本研究活動の一部は、学長リーダーシップ経費による「令和3年度 特色研究加速イニシアティブ支援」を受けて実施しています。

菊田真吾(きくた・しんご)●農学部 准教授

1982年生まれ。2011年、東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻博士後期を修了。博士(生命科学)。独立行政法人農業生物資源研究所(農研機構)、東京農工大学などを経て2018年に茨城大学に着任。専門は応用生物化学、昆虫科学。二児の父として子育て中。

ときには何十年、何百年後の未来を展望しながら学問、真理を追究する研究者たち。茨城大学にもそんな魅力的な研究者がたくさんいます。

ときには何十年、何百年後の未来を展望しながら学問、真理を追究する研究者たち。茨城大学にもそんな魅力的な研究者がたくさんいます。

研究者自身による寄稿や、インタビューをもとにしたストーリーをお楽しみください。

【企画:茨城大学研究・産学官連携機構(iRIC)&広報室】