【まちのイバダイ】レポート3/29編

ミラクルタイルアート&ミステリーブックカフェ!

3月25日~4月4日の11日間にわたって開催している「茨城大学水戸市街地アウトリーチ週間〈まちのイバダイ〉」。

3月29日に水戸市民会館で行われたイベントを写真で振り返ります。この日は雨が降って気温も下がり、行楽にはあいにくの天気でしたが、同館内では子どもや若者が集まるイベントが開かれており、「まちのイバダイ」のイベントにも飛び入りで参加してくれた方がたくさんいました。

ミラクルタイルアートで脳と視覚の不思議体験(3/29@水戸市民会館)

午前中は、工学部の矢内浩文准教授の研究室による「ミラクルタイルアート」のワークショップ。おなじみのお菓子のパッケージのイラストを400枚に分割したタイルを並び替えると、別の絵があらわれるというもの。参加者全員で協力しながら並び替えを完成させつつ、人間の感覚の不思議さと視覚情報処理について学びます。

まずは矢内准教授によるレクチャー。背景の左側の絵を並びかえると...

たとえばこんな感じの絵になります。なんだかわかりますか?スマホのカメラを通じて見てみるとわかりやすいかも。

参加者のみなさんが挑戦するのは、これとはまた違った並べ替え。

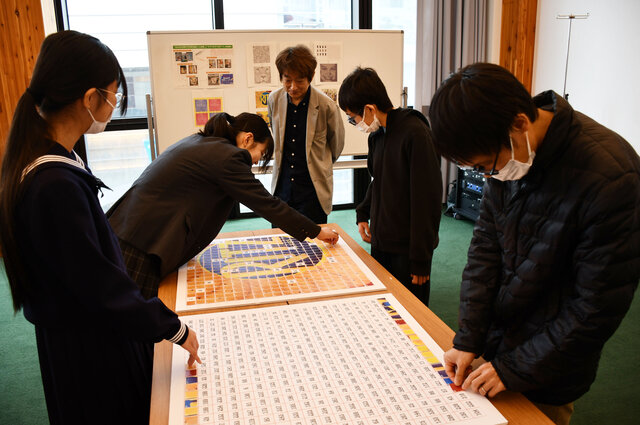

2部制で実施。1組目は高校生のペアと、小学生の親子。番号を見ながらタイルを移し替えます。

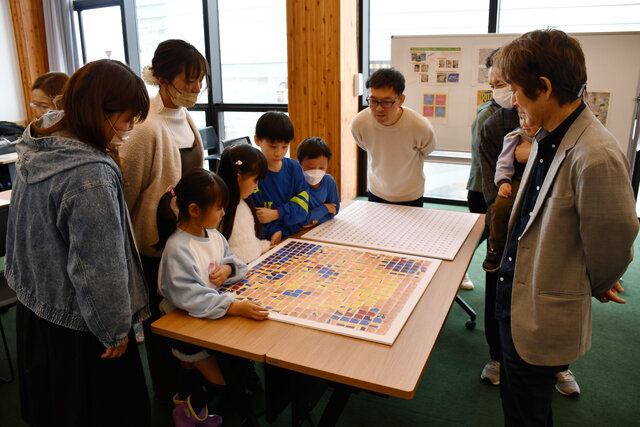

2組目は小さなお子さんの親子連れの方々がたくさん。「次、78、ありますか?」「はい、これ」声をかけあいながら、完成をめざします。みんなで協力すると早いね!

さあ、できました。この絵はなーんだ...?

最後は矢内准教授による、仕組みの解説。実は今回の例では色は関係なく、タイルごとの明るさの違いを利用しています。いろんな明るさのタイルがあれば、それを組み替えることで、新しいイメージをつくることができるのです。

また、タイルが細かければ細かいほど、並び替えた絵も鮮明になります。400枚だと、近くではよく分からないけれど、離れるとイメージが浮かんでくる感じ。「近づくと見えなくて、一歩引くと見えてくる。そういうことって、人生でもよくありますよね」という矢内准教授の言葉に頷いていたのは、主にお父さん、お母さんの方でした。

ミステリーブックカフェ 予告のない読書会(3/29@水戸市民会館)

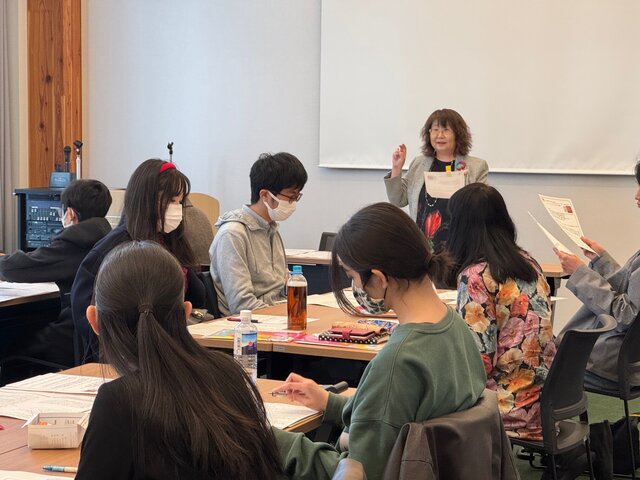

午後は、人文社会科学部 西野由希子教授がナビゲーターを務める「ミステリーブックカフェ 予告のない読書会」。茨城大学の土曜アカデミーでおなじみの「ブックカフェ」ですが、今回は「ミステリーブックカフェ」。何が違うの?と思いますよね。いつもは事前にテーマの作品を知らされていて、参加者の皆さんは作品を読んでから参加します。でも、今回は、テーマとなる作品は当日まで秘密。会場で知らされるのです。その場で読んで、更にディスカッション!?さあ、どんな会になるでしょう。ドキドキです!

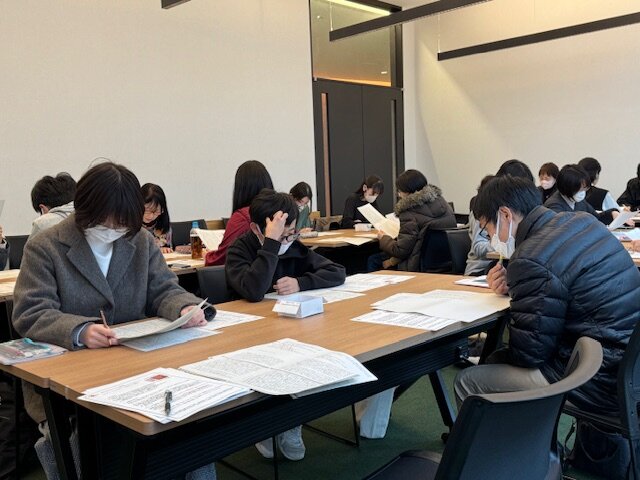

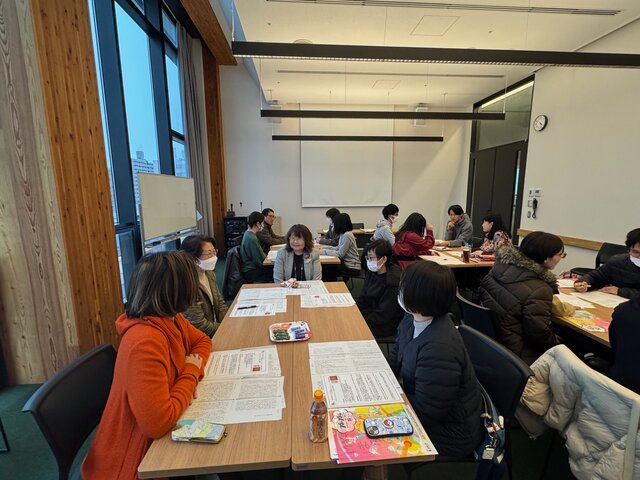

お集まりいただいたのは、小学生から大人まで、20名ほど。ナビゲーターの西野教授から、本日の進め方について説明がありました。まずは、西野教授が用意した短編2作品のうち、自分が好きな方を選んで30分程度で読みます。その後、グループごとに分かれてディスカッションし、最後に西野教授の解説という流れのようです。ただし、作者や、書かれた年代、舞台となる国などについては、解説の時間まで知らされません。まさにミステリー。ムム。どちらの作品を読みましょう。皆さん、作品を見比べながら真剣に選んでいます。

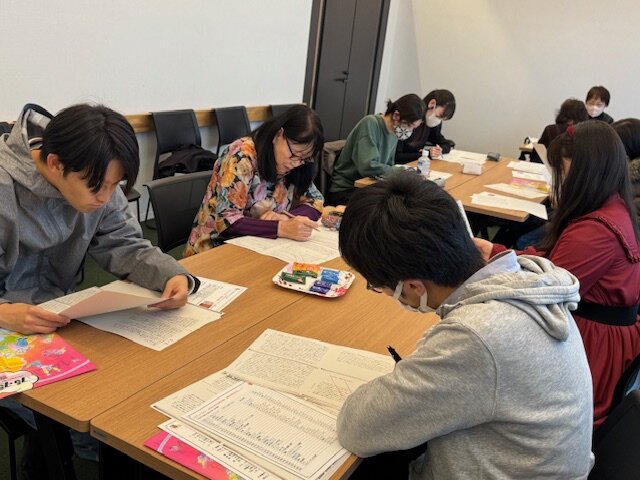

読む作品を決めたら、いざ、読書タイム!

さすが、読書好きの皆さん。読み始めたら、すぐに作品に没頭していました。

読書タイムが終わったら、早速ディスカッション。どのテーブルもにぎやかで、作品に対する印象や疑問点、作者は誰かなど、いろいろな話題が飛び出します。

最後は、西野教授の解説です。本日の作品は、2編とも『百年の孤独』で知られるノーベル文学賞作家のガブリエル・ガルシア・マルケスの短編集に収録されているものでした。

参加した方からは、「読んだ後、作品について頭の中で整理できないままディスカッションの時間になった。皆さんとディスカッションしながら、作品に対する理解を深めていくのが楽しかった」などの声が聞かれました。西野教授も、ブックカフェについて「一緒の時間を共有できるのが楽しいですよね」と語っていました。

今回、初開催だった「ミステリーブックカフェ」。たいへん好評でした。さて、第2弾はあるのでしょうか!?それは秘密!