ユージン・スミスが撮った日立

―文学研究者が読み解くフォトエッセイの価値と地域へのまなざし

11月19日、日立市の日立オリジンパーク小平記念館(アネックス)Origin Hallを会場に、「ユージン・スミスが撮った日立〈HITACHI〉―茨城大学の文学研究者たちが読み解く フォトエッセイの価値」と題した研究報告イベントを開催しました。木をふんだんに使った荘厳な雰囲気を感じさせる美しいホールに、約40人の方が集まりました。

フォトエッセイ「Japan... a chapter of image」

水俣病の実態を世界に伝えた写真集などで知られる米国の写真家ウィリアム・ユージン・スミス(William Eugene Smith, 1918-1978)は、1961年に日立製作所から写真集の制作を依頼され、日立市を訪れて同社の工場や日立の街並み、庶民の生活風景を撮影しました。それらの写真と自身の文章は「Japan... a chapter of image」と題したフォトエッセイにまとめられ、1963年に発行されています。

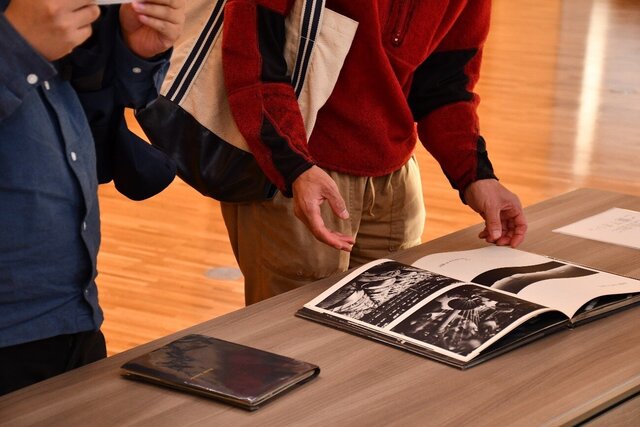

茨城大学では、日立製作所と本学による「地域デザイン」をテーマとした共同プロジェクト(2020年5月~2022年3月)の実施を契機にフォトエッセイの現物を入手し、さまざまな角度から研究を進めてきました。今回のイベントでは特に文学研究の視点からその背景や価値を読み解いた成果を報告したものです。会場には茨城大学が所有しているフォトエッセイの現物も展示し、来場いただいたみなさんに手に取ってご覧いただきました。

スミスのキャリアと「日立」

イベントではまず、スミスの写真の展示も手がけたこともある日立市郷土博物館学芸員の大森潤也さんが、スミスと日立との関係や日立製作所関連の写真について解説しました。

かつてスミスが日立を訪れていたということを、大学生のときに知ったという大森さん。その後学芸員として自ら展示を担当するにあたり、撮影当時に助手を務めた方々にインタビューをするなどして、日立でのスミスの足跡を丹念に辿っていきました。

スミスは1955~56年に、アメリカ北東部の工業都市・ピッツバーグを撮影しています。日立製作所からの撮影依頼も、その仕事が決め手になったようだと大森さんは指摘します。

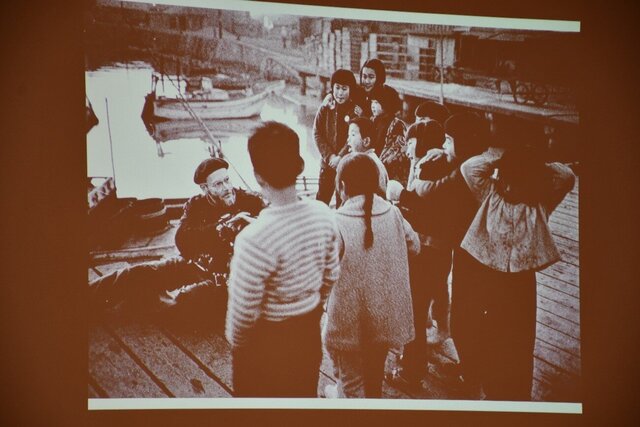

フォトエッセイに収められているのは、たとえば工場で製造した発電機を、日立港まで運んでいく様子の写真。大きなトレーラーが道路を移動していく姿は、まさに近代化を象徴する光景ですが、その傍らでスミスは港町で昔ながらの暮らしをする人びと―たとえば桶を持って歩いている女性や無邪気な子どもたち―にもカメラを向けていきます。

もともと日立製作所という企業のPRを目的に企画された写真集でありながら、その扉を飾ったのは、久慈浜で子守をする少年の写真でした。

「ニューヨークに戻ったスミスは1967年頃、『日本の漁村をもう一度撮りたい』と話していたといいます。彼にそう思わせたのがこの子守の写真だったようです。そして1971年、彼は水俣という漁村を知り、最後の大仕事に取り掛かったのです。日立での仕事は、スミスが日本というものを見つめるきっかけとなり、『MINAMATA』のヒューマニズムの緻密な視点に達するための重要なステップになったのだと思います」と大森さん。日立での撮影は、スミスのキャリアにとって大きな意味をもっていたようです。

ニューヨークのジーン、日立のスミス

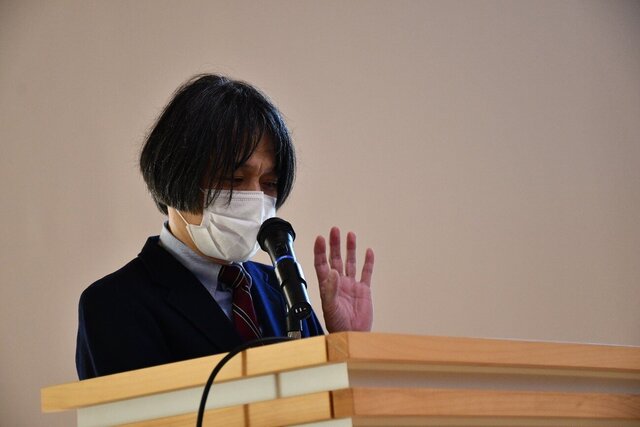

続いて、アメリカ文学が専門の君塚淳一教育学部教授が、スミスの伝記的側面から土地とそこに生きる人を、彼がいかに写真家として撮影したのかに着目し、彼にとっての「日立」の意味を読み解きました。

スミスは、1950年代にニューヨーク・マンハッタンのロフトに住み、街の様子やジャズミュージシャンたちを撮影しました。当時は、ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグなどの「ビートジェネレーション」の詩人や作家たちがいて、この時代の「画一化社会を推進し人間を疎外するアメリカ」を批判し、ジャズ・東洋思想・ドラッグに陶酔して精神の解放をし、作品を発表していました。「スミスの友人で写真家のロバート・フランクが手がけ、スミス自身も高く評価していた『アメリカンズ』という写真集にはケルアックが序文を寄せていますから、スミスが彼らに影響されていたことも想像できます」と君塚教授。ロフトでのスミスの写真はThe Jazz Loft Projectとして後にまとめられますが、街と人間を同様に撮ったDream Street: Eugene Smith's Pittsburgh Projectなどが、「人と町」を撮った『日立』へとさらにつながったといえます。

君塚教授が今回紹介したのは、2017年に出版されたGene Smith's Sink: a Wide-angle View(未邦訳)という、スミスとゆかりのあった人びとの証言が収められた本です。この本で、昔からフォトグラファーであるスミスのファンだったというTakeo Matsuda氏は、「1950年代アメリカのマッカーシズム、冷戦、人種闘争などの写真はスミスの作品には見られない。しかし、あるとすれば、1950年代半ばのピッツバーグの工業と都市生活に向けられた彼のレンズの中にある」と語っています。君塚教授は、「つまり文学において行間を読むように、我々は彼の写真にその意図を読み取る必要があるということでしょう。先ほど触れたフランクの『アメリカンズ』のアメリカ人の顔には笑顔がなく、この時代の不安が読み取れる訳です」と語りました。

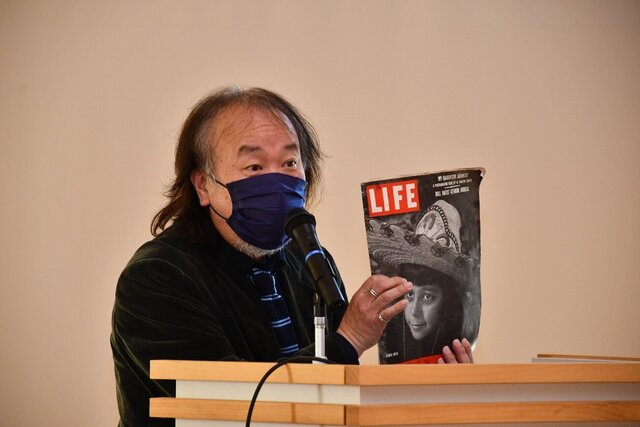

掲げているのはスミスが娘を撮った写真が掲載されている当時の「ライフ」誌

掲げているのはスミスが娘を撮った写真が掲載されている当時の「ライフ」誌

スミスの伝記W. Eugene Smith: The Life and Work of an American Photographer によれば、スミスには、「ジャーナリズムとアイディアリズムそして写真の3つの要素は、自分の満足いくものになる前に、全体に統合されていなくてはいけない」という信条があったとのこと。これはアメリカ南部出身の作家でノーベル文学賞受賞者のウィリアム・フォークナーのスピーチに影響されたもので、スミスはいつもタイプして持ち歩いていたそうです。君塚教授は、「ここで理解できるのは、満足いく写真を撮るために、時間を十分にかける必要があるということ。『日立』を撮るのに、彼が予定期間を大幅にオーバーしたことも理解できる」と指摘します。

なお、このフォトエッセイの最初のページにはWALTER TREGOと名前が入れられた詩が添えられています。実はこれはユージン・スミス本人で、詩の内容、また、それに続く序文からも、「彼が常に、人間と向き合い、事実を真剣に見極めることが重要であることを目指していたことがわかる」と君塚教授は語ります。日立での一連の仕事にも、20世紀半ばのニューヨークで形成されたスミスの魂が表現されているのです。

地域にとってのユージン・スミスの作品の価値

人文社会科学部の西野由希子教授は、地域にとってのユージン・スミスの作品の価値を検討しました。

今回、フォトエッセイの制作の経緯を追う中で、発行当時に日立製作所の宣伝部から著名写真家へこのフォトエッセイが献本された際に添えられた手紙が見つかりました。ここには「日立製作所宣伝部が企画立案し、ユージン・スミス氏自からレイアウトと詩的なコピーによって完成されました(原文ママ)」などと記されています。西野教授は、「『詩的なコピー』という表現に、企画をした日立製作所の受け止めが表れているようにも思います」と話します。

一方、中国文学を専門とする西野教授は、まさにこの「レイアウト」「詩的なコピー」に着目します。「中国の文学、美術では伝統的に絵と文字はセットなんですね。絵には必ず詩や賛が書かれていて、その方が価値があると見なされます。スミスのフォトエッセイも実は文章が重要ですし、構成がダイナミックで、それ自体が彼の物語をつくる力を示すものです」と西野教授。

さらに、「Japan... a chapter of image」では「山」が隠れたテーマになっているのではないか、と指摘します。「恐らく富士山を指すのであろう『完璧すぎる山』という表現があり、始まりと終わりに山を持ってきている。高みを目指していくイメージがストーリーとして盛り込まれていて、文学性が感じられます」(西野教授)。

さて、これらのスミスの作品は、地域にとってどのような価値をもっていくのでしょうか。

茨城大学がフォトエッセイを購入して以降、現在では日立製作所や日立市の図書館でも所蔵され、そのたびに地域の人たちの目に触れる機会が増えて、さまざまな物語が紡がれてきています。

「そのようにして関わった人たち自身がスミスのメッセージを受け取り、物語にコミットしていく。それはまちの厚みを確認することでもあります。そういうものとして、このフォトエッセイが活かされれば」と西野教授は展望しました。

茨城大学と日立

最後は、日立にキャンパスを有する工学部の副学部長で、自身が日立市生まれである鎌田賢教授がコメントしました。

鎌田教授のおじいさんも日立製作所に務めていたそうです。鎌田家に伝わる1930年頃のモノクローム写真には、工場内の大型モーターの前に立つ若き日のおじいさんの姿が写っています。

茨城大学工学部のルーツ校である多賀高等工業学校は、文部省直轄の技術者養成学校でしたが、それを茨城に誘致するにあたっては、日立製作所の創業者・小平浪平氏の多額の寄附が決定的な役割を果たしました。かつて図書館として使われていたキャンパス内の平屋の建物は、現在では「小平記念ホール」と名称を変え、工学部の歴史を確認できる交流施設にすべく整備を進めているところです。

さて、大森さんの話にもあったとおり、スミスは1950年代にアメリカの工業都市・ピッツバーグを撮影しており、それが日立での仕事にもつながりました。そのピッツバーグは1800年代から鉄鋼業の街として発展し、後にカーネギーメロン大学が創立されました。鉄鋼業は時代の変遷とともに衰退していくものの、1980年代以降、同大学での研究をベースとした先端製造、エネルギー、ヘルスケア、IT・ロボティクスなどの新しい産業が盛んになりました。

鎌田教授は、「茨城大学工学部としても、日立市において新しい産業が盛んになるように得意分野の実用化を図っています」と語り、茨城大学が独自性をもった強みとして進めているカーボンニュートラルサイクルの構想などを紹介しました。

近代化の光と闇が顕わになった20世紀半ばの空気の中で育まれた魂を、1960年代の日立で探究し、写真と文章という形で表現して残したユージン・スミス。彼の作品は今、それを手にし、集まる人たちから、新たな物語を紡ぎ出そうとしているのです。