「助けられる」ことへの注目がもたらす「小さな革命」

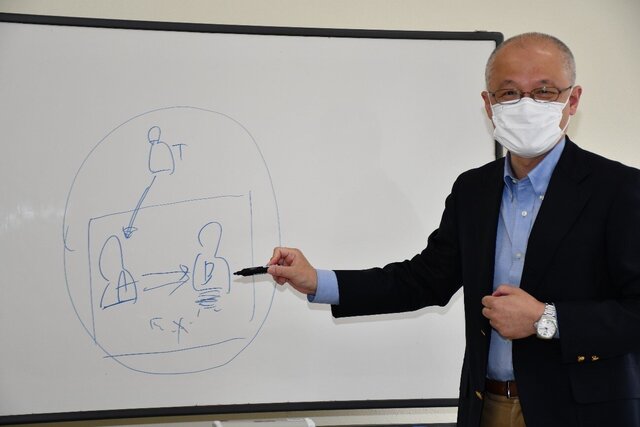

―協同学習の実践と探究を続ける人社・鈴木栄幸教授

「ありがとうカード」と「どういたしましてカード」

学校の教室での協同学習の場面を想像しよう。

学生(小学生でも大学生でもいい)には、自分の名前が書かれた20枚のカードがひとりひとりに配られる。半分の10枚が「ありがとうカード」、もう10枚が「どういたしましてカード」だ。

共同作業において誰かを助けたとき、助けた相手からは「ありがとうカード」を受け取り、逆に相手には「どういたしましてカード」を渡す。次に別の人を助ければ、さらに「ありがとうカード」を受け取ることができる。

ところがこの教室では、「ありがとうカード」をいくら受け取っても、それだけでは「ポイント」として加算されない。ポイントをゲットするには、逆に誰かに何かを助けてもらって、「どういたしましてカード」を受け取り、自分以外の人の名前が書かれた「ありがとうカード」と「どういたしましてカード」のペアを手にすることが必要なのだ――

これは、協同学習とその支援についての研究を長年続けている人文社会科学部・鈴木栄幸教授が考案したワークだ。なぜこんなことを考えたのか?

矮小化された「助けられる」ことの価値

「協同学習って、要は助け合い学習ですよね。そこでは見返りを求めずに誰かを助けてあげることが賞賛されるわけですが、果たしてそれでいいのか、と思うんです。助けられることの価値が矮小化されていませんか、と」

助ける/助けられるという関係では、助けられた人の能力が足りなかったものと捉えられがちだ。しかし、相互行為として考えると、助けた人がもっていたものと想定された「能力」は、実は、助けられた人の存在によって可視化さている。つまり、「助けられる」ことは、「助ける」ことに対して劣るものではなく、むしろ人の能力を可視化してあげるという積極的な価値をもっているのだ。

「社会に出ると、誰かにうまく助けてもらうこと、支援をうまく組織できることというのが、その人の大事な能力になりますよね」

ところが鈴木教授によると、「助けられることをメインとする訓練は学校ではほとんどなされていません」。

学校では、周りの人を助けることが奨励される。助けた人は助けられた人よりも能力が高いものとして認識される。裏返せば、助けられた人は能力が不足しているという自己認識をどんどん募らせる。この状況の中で、「助けられる」という経験は能動的なものとして捉えられず、したがってそのためのトレーニングが意識的に行われることもない。

「支援を組織するスキルをもっていないものだから、いざリーダーになっても自分で全部やってしまうんですね。それは人を信頼できていないとかではないんです。小学校から大学まで、正しい助けられ方、良い助けられ方の教育を受けてきていないんですよ。ここに新しい教育の切り口があるんじゃないかと思ったんです」

それは、自分を助けてくれるネットワークをどれだけ持っているか、という社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)の話でもある。このネットワークは、支援された経験の豊かさに基づいて広がっていく。

そこで考案されたのが、冒頭で紹介した「ありがとうカード」と「どういたしましてカード」のワークだ。誰かを助けて「ありがとうカード」を受け取るだけではポイントにならない。ポイントをためるためには、誰かを助けた分だけ、誰かに助けを求めて「どういたしましてカード」を受け取らなければならない。このやりとりを取り入れることによって、共同作業に参加する全員にとって、「助ける」ことも「助けられる」ことも同等に積極的な価値を持つようになる。

鈴木教授はこのワークを授業で導入し、ワークを取り入れないグループとの比較実験を行った。その結果、「周りに目を配りながら作業できるようになった」「助けてもらうことが悪いことではないと気付いた」といったフィードバックが得られた。

感謝クレジットに大きな差

次に、もっと気軽に取り組めるよう、スマホのアプリケーションを開発した。誰かに何かをしてあげると宝箱がもらえる。ところが、鍵がないから開けることができない。鍵を得るためには、誰かに何かをしてもらう必要がある。両方が揃ってようやく宝物をゲットできるというものにした。

このアプリケーションを、グループでゲームを作るという協同学習の中で使ってみた。今回も2つのグループで実験。1つのグループ(グループAとしよう)には宝箱と鍵の両方を揃えることを求め、もう1つのグループ(グループB)は宝箱だけを集めればOKとした。

その上で、作品ができたあとに、映画のエンドロールのようなイメージで、誰に何をしてもらったかという感謝のクレジットを書いてもらった。その結果をもとに、作品への貢献に関するネットワーク図を作ってみたところ、宝箱と鍵の両方を集めたグループAの方がネットワークが大きくなり、中心がひとりに集まらない形状になった。一方、宝箱だけを集めたグループBでは、ひとりの人に矢印が集中するような形になった。ちなみに、出来上がった作品の質については、両者の間でほとんど差がなかった。

そこで具体的に何をしてもらったか、ということを書いてもらうと、グループAの人たちの方が、より小さなことを依頼できているということが見えてきた。たとえば、「つまらないゲームになってしまったと落ち込んでいたときに、『おもしろい』と言ってもらった」とか、「〆切に間に合わなさそうで大変なときに、さっとペンを貸してくれた」とか。そういうことが「感謝」の対象として意識化されている。

「そんな些末なこと、と言われるかも知れないけれど、結局重要なのは、自分の作品に誰がどんなふうに関わってくれたという主観的な理解なんです。『アイデアを出してくれた』みたいなことでなくても、小さな支援の存在に気付けるというのは、自分の作品に対する他者の関与をどれほど広く捉えているかということです。作品は確かに自分のものだけど、それはみんなの能力のネットワークでできている、そのことを主観で捉えられるというのは、僕はとてもいいことだと思います」

主観的な社会関係資本の広がり。それが、支援の組織化というスキルとして、学生が社会に出たときに大きな力となる。

この実験・研究成果をまとめた論文は、Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)という国際学会で評価され、最優秀論文賞を受賞した。

学校という権力構造と「小さな革命」

そして鈴木教授は、こうした自身のアイデアがもたらし得るものを、「小さな革命」と呼ぶ。どういうことだろうか。

それを説明するために、再び学校における「助ける」ことの賞賛、ということの問題に立ち返ろう。

学校の教室における「助ける」行為は、通常、見返りを求めないものだ。「助けてやったんだから給食のプリンをよこせ」、とはならない。AさんがBさんを助けるとき、Aさんの行為は相手への無償の贈与となる(純粋贈与)。

仮に助けた代償としてプリンがもらえるのであれば、貸し借りの関係はそこで完結する。ところが、無償の贈与の連続においては、助けられたBさんの方に、返せない「負債」が一方的にたまっていくことになる。「純粋贈与」という美しい行為が賞賛される教室で、この関係が繰り返されるうち、「助ける」側(Aさん)に対する「助けられる」側(Bさん)の地位は構造的に低下していってしまう。

しかし、実際にはもっと厄介な問題がある。見返りを求めない「純粋贈与」のように見えるAさんの行為は、実は「純粋」ではない。すなわち、学校という場でのこの関係はAさんとBさんという二者の関係で閉じているのではなく、「純粋贈与をしなさい」という価値を要求している教師の存在がある。Aさんは教師の価値を内面化して行動しているだけかも知れない。それは疑似的な純粋贈与だ。そして期待どおりの行動するAさんに対する、教師の「すごいね」「いいね」という評価が、Aさんの贈与の見返りとして機能する。

疑似的な純粋贈与を作り出す教室の構造の中で、相手に債務を与え続けることによって得られる学業的なステータス。それが、学校を包含している学歴社会の中で社会的成功、経済的ステータスと同期するという、がんじがらめな構造。「この構造の中で、『助けなさい』ということだけを言うのは、暴力なんじゃないかということに気付いたんです」と鈴木教授は語る。

しかし、学歴資本主義という構造そのものを壊すこと―大きな「革命」―はかなり難しい。だとすれば、その内側におけるルールをほんの少し変えることで、大きなシステムへの抗力を生み出せないだろうか。システムを維持しながら、同時にそのシステムの変容を展望する。この戦略を、鈴木教授は「小さな革命」「新時代の革命」と呼んでいるのだ。

「小さな革命」の萌芽は、実験に参加した学生たちの感想から垣間見られる。ある学生は、「助け合いの学習において、助けた方に比べて助けられた方がずっと損しているということに気付いていました」と吐露したが、今回のワークでは、「助けられる側に回ることが全然辛くなかった」と振り返る。

本当の協同学習へのまなざしと追究の真摯さ

もちろん、大きな構造に直接挑むのではなく、小さな相互行為のあり方を少し変えることでシステムの無力化や変革を展望する、という「小さな革命」は、結局のところ大きな構造に容易に飲み込まれて、その中でむしろ新たな権力関係を生んでしまうというリスクも孕む。「ありがとう」と「どういたしまして」を要領よく集めることができる器用な人が、強大な地位をさらに確固なものにしてしまうかも知れない。

だからこそ、「助ける」「助けられる」の関係の再構築という鈴木教授の挑戦はこれからも続く。たとえば、教師の言葉を、自分の学習や活動の「足場」とするというアイデアも考えている。

学習における「助ける」「助けられる」の関係は、実は授業時間内だけで生じるとは限らない。きっと誰もが経験していることだと思うが、授業で教師が語った言葉の意味を、何年も後になって理解され、自分の中で「名言」として意識され、助けられる、というようなことがある。それは、その場に教師がいなくても、自分の中でその教師の存在を「足場」にして、うまく考えたり、行動したりするということだ。鈴木教授は、教師の言葉を記録し、意識して使う、ということを可視化するような仕組みなども考案した。

協同学習、助け合い学習とは何か。それは本当に助け「合い」になっているのか。疑似的なものだとすれば、どうすれば助け「合い」は生じるだろうか。

「小さな革命」という使命感に強く裏付けられた、そのまなざしと真摯な実践と追究は、今日も茨城大学人文社会科学部の教室で試行されている。

※本研究活動の一部は、学長リーダーシップ経費による「平成30年度 特色研究加速イニシアティブ支援」を受けて実施されました。

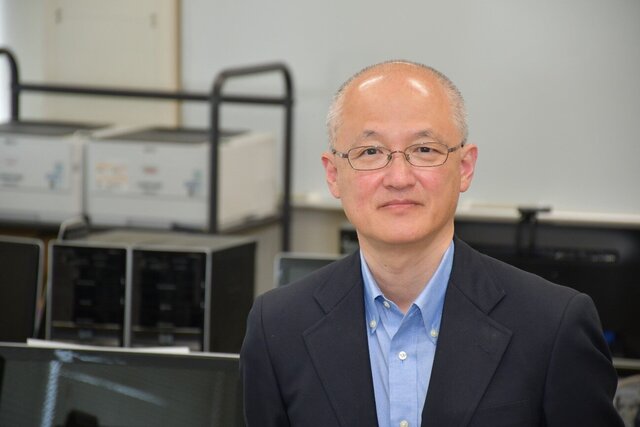

鈴木栄幸(すずき・ひでゆき)●人文社会科学部 教授

1988年よりNEC中央研究所に勤め、2000年に茨城大学人文学部(当時)の教員となる。博士(学術/総合研究大学院大学)。専門は教育工学、認知科学で、本学では情報リテラシーなどの授業も担当している。趣味は刑事ドラマ。たくさん見過ぎて、配役をみただけで犯人がわかる。

ときには何十年、何百年後の未来を展望しながら学問、真理を追究する研究者たち。茨城大学にもそんな魅力的な研究者がたくさんいます。

ときには何十年、何百年後の未来を展望しながら学問、真理を追究する研究者たち。茨城大学にもそんな魅力的な研究者がたくさんいます。

研究者自身による寄稿や、インタビューをもとにしたストーリーをお楽しみください。

【企画:茨城大学研究・産学官連携機構(iRIC)&広報室】